Контрольная работа по теме “Кожа”.

1. Кожа предохраняет глубже лежащие органы и ткани от повреждений, так как она

А — прочная и упругая

Б — поддерживает постоянство внутренней среды организма

В — водонепроницаема

Г — содержит много рецепторов

2. Кожа принимает участие в обмене веществ, так как

А — она содержит рецепторы

Б — через нее удаляются продукты обмена

В — она прочная и упругая

Г — в ней синтезируется витамин Д

3. Кожа защищает организм от ультрафиолетовых лучей, так как в ней

А — много волокон

Б — есть подкожная жировая клетчатка

В — есть рецепторы

Г — вырабатывается витамин Д

4.

А — мышечной тканью

Б — эпителиальной тканью

В — нервной тканью

Г — соединительной тканью

5. Эпидермис располагается

А — на поверхности кожи

Б — под собственно кожей

В — на поверхности подкожной жировой клетчатки

Г — под подкожной жировой клетчаткой

6. На поверхности кожи находятся мертвые роговые клетки, которые

А — участвуют в делении

Б — участвуют и питании кожи

В — защищают кожу

Г — участвуют в выделении пота

7. Собственно кожа образована

А — мышечной тканью

Б — эпителиальной тканью

В — нервной тканью

Г — соединительной тканью

8. Собственно кожа

А — образует ороговевшие клетки

Б — придает коже эластичность

В — задерживает ультрафиолетовые лучи

Г — не пропускает жидкости и газы

9. Жир выделяютА — потовые железы

Б — сальные железы

В — рецепторы

Г — лимфатические сосуды

10. Соли, воду и мочевину удаляют

А — рецепторы

Б — волосяные сумки

В — сальные железы

Г — потовые железы

11. Жир, выделяемый сальными железами,

А — удаляет мочевину

Б — удаляет избыток воды

В — придает коже несмачиваемость, смягчает ее

Г — защищает организм от переохлаждения

12. Подкожная жировая клетчатка

А — придает коже упругость

Б — смягчает кожу

В — участвует в потовыделении

Г — защищает организм от охлаждения, ушибов

13. Потовые железы участвуют в

А — окислении минеральных веществ

Б — охлаждении организма

В — накоплении органических веществ

14. Раны на поверхности кожи обрабатывают йодом, чтобы избежать

А — попадания в раны земли,

Б — попадания в раны микроорганизмов

В — кровопотери

Г — боли

15. Чистота кожи — важнейшее условие здоровья человека, так как грязь

А — способствует усиленному потоотделению

Б — разрушает поверхность кожи

В — закупоривает протоки сальных и потовых желез

Г — способствует проникновению в кожу ядовитых веществ

16. Нормальная температура человеческого тела составляет

А — 41 °С

Б _ 36—37 °С

В — 35 °С

Г — 37—38 “С

17. При понижении температуры окружающей среды сосуды кожи

А — сужаются, к коже притекает больше крови

Б — расширяются, к коже притекает больше крови

В — сужаются, к коже притекает меньше крови

Г — расширяются, к коже притекает меньше крови

18. При повышении температуры окружающей среды сосуды кожи

А — расширяются, к коже притекает меньше крови

Б — сужаются, к коже притекает меньше крови

В — сужаются, к коже притекает больше крови

Г — расширяются, к коже притекает больше крови

19. Расширение кожных сосудов

А — уменьшает теплоотдачу

Б — изменяет температуру тела

В — увеличивает теплоотдачу

Г — не влияет на теплоотдачу

20. Сужение кожных сосудов

А — не влияет на теплоотдачу

Б — уменьшает теплоотдачу

В — увеличивает теплоотдачу

Г — изменяет температуру тела

21. Во влажном воздухе человек чувствует себя хуже, чем в сухом, так как

А — образуется меньше пота

Б — закупориваются потовые железы

В — кровь медленнее движется по капиллярам

Г — затрудняется испарение пота

22. Больше всего потовых желез расположено на

А — ладони

Б — предплечье

В — бедре

Г — плече

23. При тепловом и солнечном ударе нужно

А — устранить сквозняки

Б — смочить лоб раствором питьевой соды

В — расстегнуть одежду и положить на лоб холодный

компресс

Г — смазать кожу жиром

24. Тепловой удар чаще всего может произойти в

А — холодную сухую погоду

Б — жаркую влажную погоду

В — жаркую сухую погоду

Г — холодную влажную погоду

25. При ожоге I степени следует

А — кожу обмыть холодной водой и наложить сухую

стерильную повязку

Б — кожу промыть теплой водой

В — обработать кожу йодом

Г — кожу промыть раствором питьевой соды

26. При ожоге II степени следует

А — сделать содовую примочку

Б — промыть кожу холодной водой и наложить сухую повязку

В — вскрыть образовавшиеся пузыри

Г — обработать кожу йодом

27. При обморожении II степени следует

А — растереть кожу

Б — вскрыть пузыри

В — наложить повязку со стрептоцидовой мазью

Г — обработать рану йодом

Ответы

- А

- Б

- Г

- Б

- А

- В

- Г

- Б

- Б

10. Г

11. В

12. Г

13. Б

14. Б

15. В

16. Б

17. В

18. Г

19. В

20. Б

21. Г

22. А

23. В

24. Б

25. Г

26. Б

- в

lib.repetitors.eu

Эпидерма – это… Что такое Эпидерма?

Основные функции эпидермы:

- защитная (защищает от иссушения и проникновения болезнетворных организмов)

- обмен веществ с окружающей средой

- поглощение воды и других веществ

- накопление и выделение различных веществ

- восприятие раздражений

Принимает участие в процессе транспирации. Развивается на листьях и молодых стеблях, также покрывает плоды и части цветка. Представляет собой наружный слой клеток растений, образующийся из протодермы конуса нарастания.

В эпидермисе выделяют:

- основные эпидермальные клетки — являются относительно неспециализированными и слагают массу кожицы. Размеры и очертания клеток кожицы формируются в большой зависимости от соотношения скорости роста органа в целом и его поверхности. Поэтому в удлинённых частях растения (стебли, черешки, жилки листа, листья большинства однодольных) эпидермальные клетки вытянуты в направлении длинной оси органа. В листьях, длина которых равна ширине или немного превышает её, а также в лепестках, завязях, семяпочках эпидермальные клетки часто имеют волнистые боковые стенки, что повышает прочность эпидермиса.

- устьичный комплекс;

- выросты эпидермиса – волоски (трихомы)

Оболочка клеток эпидермиса, особенно наружная, может пропитываться солями кальция или соединениями кремния (хвощи, осоки, злаки). У некоторых растений оболочки эпидермальных клеток надземных органов одревесневают, утолщаются, что сокращает размеры клеточных полостей. При этом часто одревесневают и клетки эпидермиса и подстилающего его слоя.

Строение оболочек эпидермальных клеток непрерывно меняется с возрастом и под влиянием условий жизни.

В некоторых случаях эпидермис состоит из нескольких рядов клеток (от 2 до 15—16). Предполагают, что основная функция такого типа кожицы — запасание воды, поэтому он встречается преимущественно у тропических растений, обитающих в условиях непостоянной обеспеченности водой — пальмы, орхидеи, фикус, пеперомия и др.).

Функции эпидермы

Важнейшие функции — защита растений от неблагоприятных внешних факторов и регуляция газо- и парообмена. Кроме того, ткань кожицы может выделять наружу различные вещества (соли, воду, эфирные масла), принимать участие в фотосинтезе, поглощении воды и питательных веществ, синтезе различных соединений, в движении листьев, воспринимать раздражение и т.д. Полифункциональность эпидермиса обусловливает его строение. Эпидермис — сложная ткань, так как состоит из морфологически разнородных элементов.

Регуляция транспирации в большей степени обусловливается наличием жирового вещества кутина, часто в комплексе с воском. Эти вещества инкрустируют наружную стенку или образуют самостоятельный слой — кутикулу — на поверхности эпидермиса.

Кутикула может достигать значительной толщины, особенно у растений засушливых местообитаний. Комплекс кутикулы и кутинизированной оболочки представляет покров, не только защищающий растение от иссушения, она предохраняет растение от заражения всевозможными грибами-паразитами, бактериями, вирусами, которые в изобилии находятся на его поверхности.

Литература

- Атлас по анатомии растений: учеб. пособие для вузов / Бавтуто Г. А., Ерёмин В. М., Жигар М. П.. — Мн.: Ураджай, 2001. — 146 с. — (Учеб. и учеб. пособия для вузов). — ISBN 985-04-0317-9

|

dic.academic.ru

Покровные ткани, подготовка к ЕГЭ по биологии

«Откуда эта уверенность, что растения избавлены от страданий?» – Вислава Шимборская

Все самое ценное в организме растения спрятано от агрессивной окружающей среды под покровными тканями, и тем не менее растения часто травмируются животными, в результате чего возникают раны, на месте которых появляется раневая меристема, в дальнейшем – рубцы. Более того, во многих растениях заложен естественный физиологический процесс – листопад, приводящий к образованию листовых рубцов на стебле после опавшего листа.

Покровные ткани, о которых пойдет речь далее, призваны сохранить целостность растения и структуру его органов и тканей. Защитить от механических повреждений, или в случае возникновения таковых, ограничить зону повреждения от окружающей среды. Защитить внутреннюю среду растения от болезнетворных микроорганизмов, предотвратить излишнее испарение воды с поверхности листа (защита от высыхания). Для создания барьера клетки этой ткани плотно примыкают друг к другу, не имеют межклетников.

Запомните, что классификации призваны не усложнить, а упростить жизнь. Вы чувствуете уверенность в знаниях именно тогда, когда отлично помните классификации – без них в голове “каша”, а с ними знания раскладываются “по полочкам”. Всегда уделяйте им должное внимание 😉

Эпидерма (эпидермис, кожица)

Расположена на поверхности листьев, травянистых стеблей, плодов и цветков. По происхождению является первичной покровной тканью, образована из верхушечных меристем. По строению полифункциональна и сложна: в нее входят самые разные клетки, из которых особо отметим:

- Замыкающие клетки устьиц

- Собственноэпидермальные клетки

- Трихомы – выросты клеток эпидермы

Эти клетки вместе с прилежащими к ним побочными клетками образуют устьичный аппарат. Сами замыкающие клетки бобововидной формы, между ними имеется устьичная щель.

Устьице (лат. stoma, от греч. στόμα — «рот, уста») – представляет собой пору, то есть межклетник, по обе стороны от которого лежат замыкающие клетки. Замыкающие клетки могут увеличиваться и уменьшаться в объеме в зависимости от концентрации в них клеточного сока.

Во время интенсивного фотосинтеза, к примеру, днем, замыкающая клетка насыщается сахарами и крахмалом – продуктами фотосинтеза, среда клетки становится гипертонична, что притягивает воду из побочных клеток, тургор замыкающей клетки повышается, и она приобретает бобововидную форму, вызывая открытие устьичной щели.

К ночи падает интенсивность фотосинтеза, среда клетки становится более гипотонична, вода уходит из замыкающих клеток в побочные, тургор замыкающих клеток снижается, и они распластываются, закрывая устьичную щель.

У листьев, плавающих на поверхности воды, устьица находятся только на верхней стороне листа: к примеру у кувшинки (500 устьиц на 1 мм2), у надводных (воздушных) листьев устьица обычно расположены на нижней стороне листа. У подводных растений устьтица отсутствуют.

Устьичная щель способна расширяться и сужаться, регулируя поток воздуха в тканях листа, что обеспечивает транспирацию – испарение воды, и газообмен. Через устьица удаляется побочный продукт фотосинтеза – кислород, который растению совершенно не нужен. В межклетник поступает углекислый газ, превращающийся в ходе темновой фазы фотосинтеза в глюкозу.

Это клетки покровной ткани: они плотно прилежат друг к другу, практически лишены межклеточного вещества. Основная их функция – создание барьера между внутренней средой растения и агрессивной окружающей средой. Хлоропласты в этих клетках обычно отсутствуют, вместо них имеются лейкопласты.

Снаружи эпидерма покрыта кутикулой – особым слоем воскоподобного вещества, кутина. Это вещество очень устойчиво к действию гидролитических агентов, микроорганизмов. Это также защита от излишней транспирации, при недостатке воды кутин компенсаторно утолщается для того чтобы сохранить как можно больше воды.

Трихомы это разнообразные по строению, форме и выполняемым функциям выросты клеток эпидермы – щетинки, волоски, чешуйки. Чаще трихомы располагаются с той же стороны, где и устьица.

Трихомы подразделяются на: кроющие, физиологически защищающие ткани листа от перегрева и уменьшающие испарение воды, и железистые, наиболее ярким примером которых являются жгучие волоски на стебле крапивы, знакомые каждому не понаслышке)) В железистых волосках скапливается секрет. При соприкосновении с волоском его головка легко отламывается, и жидкость изливается в кожу, вызывая местное воспаление.

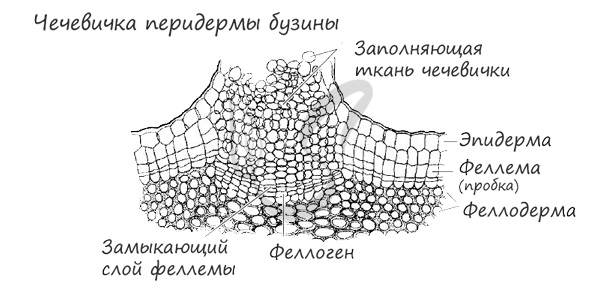

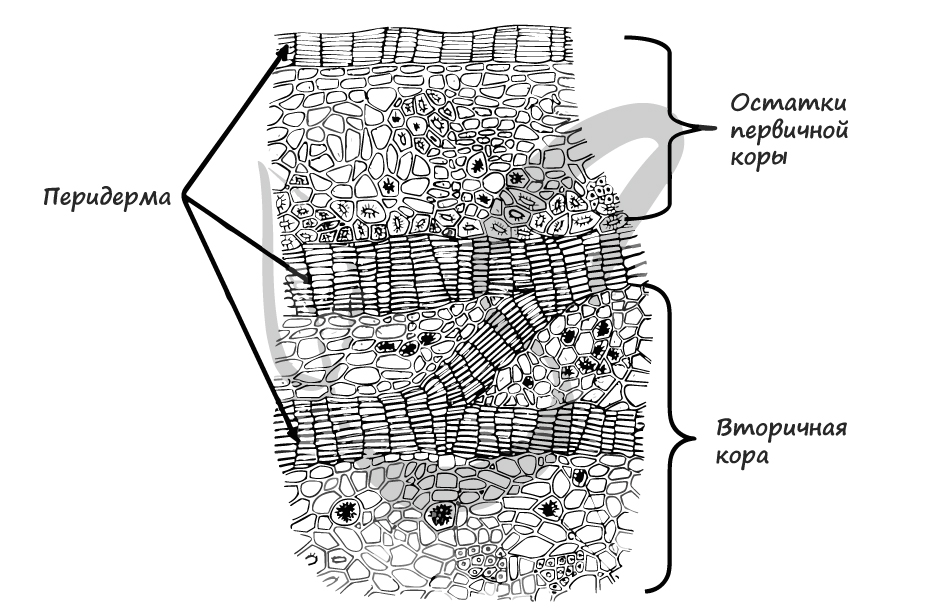

Перидерма

Слово перидерма происходит от греч. περι — около и греч. δερμα — кожа. Век эпидермы, расположенной на корнях, стеблях и корневищах, недолог. Многолетние растения увеличиваются в размере, и на смену эпидерме, которая слущивается и отпадает, приходит перидерма, вторичная покровная ткань, развивающаяся из феллогена (вторичной меристемы).

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность: клетки пробки (феллемы) откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Несомненно, следует подчеркнуть особое значение пробки. Она представляет собой скопление мертвых клеток, главная ценность которых – клеточная стенка, пропитанная жироподобным веществом – суберином.

Пробка вовсе не герметична, конечно же, в ней имеется сообщение с окружающей средой для газообмена – чечевички, через них, подобно устьицам в эпидерме, перемещается воздух. Чечевички можно заметить визуально, особенно хорошо они видны на поверхности молодых ветвей, побегов, кустарников. На срезе пробки мы увидим клетки прямоугольной формы, плотно прилежащие друг к другу.

Перидерма, в частности – пробка, выполняет ряд жизненно важных функций в организме растения:

- Защита внутренних тканей от высыхания

- Водо- и газонепроницаемость (с одной стороны, барьерная функция)

- Газообмен, осуществляемый через чечевички (с другой стороны сообщение с окружающей средой)

- Теплоизоляция

Корка

Корка или ритидом (лат. rhytidoma) – наружная трещиноватая часть коры, представляет собой комплекс чередующихся участков перидермы и коры с флоэмой (проводящая ткань).

Является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корневище, стебле и корне. Корка ежегодно наращивается, за счет сезонного образования феллогеном нового слоя перидермы, который оттесняет старый наружный слой флоэмы и перидермы на периферию, что приводит к изоляции данных тканей, и они отмирают. Получается, что корка это и есть совокупность многочисленных отслоенных и погибших элементов перидермы и вторичных флоэм.

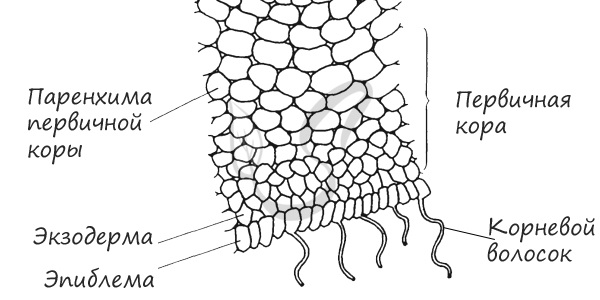

Эпиблема (ризодерма)

Слово эпиблема происходит от греч. ἐπίβλημα – покрывало, покрытие от греч. ἐπί — на, над и греч. βλημα — бросаю, кладу. Это первичная покровная ткань молодых растений. Происхождение эпиблемы связано с делением клеток дерматогена. Эта ткань уникальна, именно она формирует корневые волоски в зоне всасывания корня.

Эпиблема охватывает все до зоны проведения корня, ее длина может составлять несколько сантиметров. Пика своего развития эпиблема достигает в зоне всасывания, где из нее формируются корневые волоски, всасывающие воду вместе с растворенными в ней минеральными солями. Активное всасывание веществ энергетически затратный процесс, в связи с этим эпиблема богата митохондриями.

По мере роста корня эпиблема постепенно разрушается, передавая свои функции к этому времени опробковевшим участкам корня – экзодерме (гр.exo снаружи, вне). Еще раз подчеркнем, что эпиблема – первая барьерная ткань корня, избирательно поглощающая вещества почвы.

Экзодермой называются клетки первичной коры корня, которые располагаются под эпиблемой. В зоне проведения после слущивания эпиблемы экзодерма может опробковевать и выполнять защитную функцию.

studarium.ru

30.Покровные ткани – общая характеристика и классификация. Эпидерма. Ризодерма. Перидерма. Корка.

Первичные покровные ткани возникают из клеток наружного слоя апикальной меристемы (протодермы). Апикс – верхушка стебля, точка роста, конус нарастания. Протодерма – наружный слой клеток на поверхности, делятся только антиклинально, перпендикулярно поверхности.

На стебле или на корне возникает эпидерма или ризодерма (на корне).

Эпидерма – однослойная первичная покровная ткань, покрывающая молодые стебли, листья, цветки, плоды, семена. Функции эпидермы:

Защитная – от потери воды, от незначительных повреждений, некоторая прочность, от насекомых.

Газообмен и транспирация (испарение воды с поверхности растения) или испарение эфирных масел (дефицит влаги)

Поглощение воды – водные растения и в переувлажненных местах обитания.

Движение листьев (поворот к солнцу)

Типы клеток эпидермы:

Основные клетки эпидермы – уплощенные, нет межклетников, стенки утолщены неравномерно, содержат только лейкопласты, прозрачные.

Клетки устьичного аппарата. Замыкающие – парные клетки, между ними устьичная щель, присутствуют хлоропласты. Под устьичной щелью лежит крупный межклетник – подустьичная щель.

Побочные клетки – могут отсутствовать, с равномерно утолщенными оболочками, есть лейкопласты. Прилегают к замыкающим клеткам и принимают участие в движении.

Ризодерма – первичная покровная ткань, покрывает молодые корни и выполняет функции: поглощение воды и растворенных в ней веществ. Происходит из наружного слоя клеток апикальной меристемы (протодерма). Однослойная ткань, недолговечная. Состоит из 2 типов клеток:

Трихобласты – несущие длинные выросты, корневые волоски (очень длинные, не ветвящиеся)

Атрихобласты – отличаются формой.

Увеличивает площадь всасывания, больше всего у растения в сухих почвах.

Перидерма – вторичная покровная ткань, покрывает многолетние части растения, стебли, корни, клубни. Возникает из вторичной меристемы – феллогена (пробковый камбий). В корнях феллоген появляется из первичной меристемы перицикла. В стебле феллоген возникает из наружных клеток первичной коры или из клеток эпидермы.

Феллема (пробка) – мертвые клетки, оболочки вторичные, опробковевшие. Располагаются в несколько слоев, появляются новые слои снизу, верхние растягиваются, разрываются и слущиваются, не намокает, не съедобна, покрывает осевые органы, воздухонепроницаема, теплоизоляционные свойства, механически прочная.

Чечевички – участки феллемы, на которых клетки расположены рыхло, клеточные пластинки разрушены и есть межклетники ( на зиму должны быть закрыты).

Феллодерма состоит из первичных живых паренхимных клеток с межклетниками, в протопластах часто содержатся хлоропласты. Функции – фотосинтез, питание феллогена.

Корка – третичная покровная ткань, образуется в результате работы нескольких феллогенов, находящимися один под другим (покрывает только самые старые части древесных растений – основание стволов, основание старых ветвей, корни). Корка предохраняет от излишних испарений, небольших пожаров, защита от холодов, от механических повреждений. Эта ткань растягиваться не может = при увеличении диаметра она покрывается глубокими трещинами и по ним происходит газообмен. На зиму также покрывается замыкающим слоем. Характер корки – таксономический признак.

studfile.net